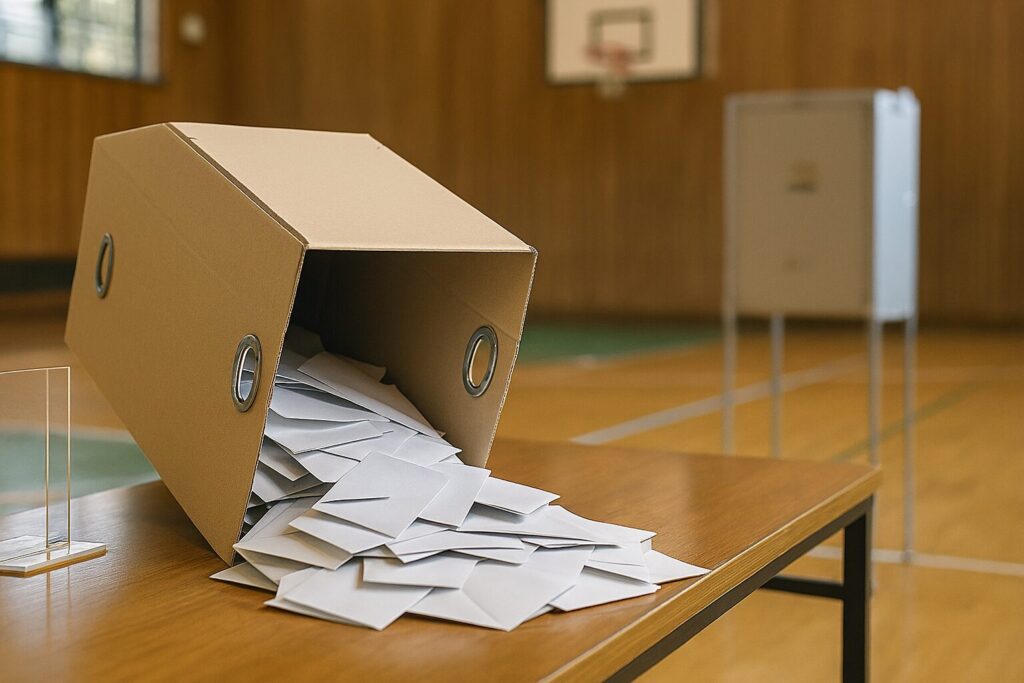

選挙の開票が行われる夜、投票箱のそばで静かに立ち会っている人たちがいます。彼らは「開票立会人」と呼ばれ、選挙結果が公正に数えられるかを確認する重要な役割を担っています。

しかし、「どんなことをするの?」「誰でもなれるの?」といった疑問を持つ人も多いでしょう。実は、開票立会人は特別な資格がなくても応募できる自治体もあり、報酬や勤務時間など、知っておくと安心なポイントがいくつもあります。

この記事では、開票立会人の一日の流れを追いながら、仕事内容や応募の仕組み、当日の服装や注意点までをわかりやすく解説します。選挙の裏側で支える「見えない仕事」を知ることで、選挙制度への理解がぐっと深まるはずです。

開票立会人とは?その役割と意義

まず、「開票立会人」とは、選挙の開票作業に立ち会い、公正に票が数えられているかを確認する人のことです。選挙管理委員会が選任し、政党や候補者などの推薦を受けて任命される場合もあります。開票は人の手で行われるため、複数人による立会が公正性を確保する上で欠かせません。

開票立会人の基本的な役割

開票立会人の最も大切な役割は、「開票が正確かつ公平に行われているか」を監視することです。具体的には、投票箱が正しく開封されているか、票が有効か無効かの判定が適切かなどを確認します。そのため、単に見ているだけではなく、異常があれば指摘する責任を持ちます。

一方で、作業自体を行うのは選挙管理委員会の職員や開票事務従事者です。立会人は、結果の信頼性を確保するための「第三者の目」として、その場に立ち会う立場といえます。

選挙立会人との違い

似た言葉に「選挙立会人(投票立会人)」があります。こちらは投票所で行われる立会で、投票箱の封印や投票手続きの確認を行う役割です。つまり、投票立会人が「投票の公正さ」を守るのに対し、開票立会人は「開票の公正さ」を守る存在といえます。

選挙の前半と後半、それぞれで異なる立会人が活動しており、どちらも民主主義を支える大切な仕事です。

公正な選挙に欠かせない理由

開票立会人の存在は、選挙に対する国民の信頼を保つために不可欠です。もし開票が密室で行われれば、不正や誤集計への不安が高まるでしょう。開票立会人が立ち会うことで、「きちんと監視されている」という透明性が確保されます。

つまり、彼らは選挙制度の信頼を支える“無名の守り人”です。公平な選挙のために、地道ながらも重要な役割を果たしています。

ミニQ&A:

Q1: 開票立会人はどんな人がなれる?

A: 政党推薦や公募など、自治体によって異なりますが、選挙人名簿に登録された成人であれば応募できる場合もあります。

Q2: 立会人は発言できる?

A: 不正や手続きの誤りを見つけた場合は、選挙管理委員に指摘できます。中立的立場での発言が求められます。

- 開票立会人は選挙の「監視役」である

- 投票立会人とは活動場所が異なる

- 開票の透明性を保つために不可欠な存在

- 自治体ごとに選任方法が異なる

開票立会人になるには?応募条件と流れ

次に、開票立会人になるための条件や応募手順について見ていきましょう。基本的には、各自治体の選挙管理委員会が募集を行い、応募者の中から選任されます。政治的に中立で、誠実に職務を果たせることが求められます。

応募資格と必要な条件

応募できるのは、原則としてその自治体に住民登録があり、選挙人名簿に載っている成人です。政党の推薦を受ける場合もありますが、市民公募として募集されるケースも少なくありません。年齢や職業の制限はほとんどなく、学生や社会人でも従事できます。

申し込みから選任までの流れ

応募は、市役所や選挙管理委員会のホームページなどから行うのが一般的です。申請書を提出すると、選挙管理委員会が選考を行い、候補者や政党のバランスを考慮して選任します。選任結果は、通知書や公示で伝えられます。

ただし、選挙の規模や人員によっては希望者全員が選ばれるわけではありません。事前登録制として次回以降の選挙に回される場合もあります。

登録や届出の手続き

開票立会人として選任された場合、事前に「立会人届」や「身分証明書の提示」などが必要になります。当日はこれを持参し、会場で正式に署名をしてから立会が始まります。自治体によっては交通費や報酬の振込口座を事前に登録することもあります。

募集情報の調べ方

「開票立会人 募集」などで自治体名を検索すると、募集要項が出てくることが多いです。常時募集している自治体もあれば、選挙ごとに公示する自治体もあります。定員が少ないため、早めの確認が大切です。

具体例:

例えば、東京都町田市では、開票立会人を選挙ごとに政党推薦と一般公募で選任しています。応募は書面またはオンラインで行い、報酬や勤務条件も公式サイトで公開されています。自治体によって細かな違いがありますが、どこも公平な選定を意識しています。

- 開票立会人は自治体ごとに募集

- 応募資格は「選挙人」であることが多い

- 応募から選任までに手続きと確認がある

- 募集情報は自治体サイトで確認できる

開票立会人の仕事内容と当日の流れ

ここからは、開票立会人の一日の流れを具体的に見ていきましょう。開票作業は通常、投票が終了する午後8時から始まり、深夜に及ぶこともあります。開票立会人は、開始から終了までの間、開票所に立ち会い、作業が適切に進んでいるかを確認します。

開票作業の全体像

開票所では、まず投票箱の封印を確認し、開票管理者の立ち会いのもとで開封します。次に、投票用紙を候補者ごとに分類し、集計機などを使って票数を確認します。開票立会人は、これらの工程が正しく行われているか、手続きの不備がないかを監視します。

また、疑問票(判定が難しい票)については、立会人も確認し、開票管理者と協議の上で有効・無効を判断します。ここでの判断は選挙結果に影響するため、慎重さが求められます。

立会人の具体的な仕事

立会人は、票の確認や不備の指摘だけでなく、開票記録の署名にも関わります。開票結果が確定した際には、その内容が正しいかを最終確認し、必要に応じて署名を行います。また、開票作業中に不正や不適切な対応を感じた場合には、すぐに選挙管理委員に報告する義務があります。

つまり、立会人は「見守るだけの人」ではなく、最終的な結果の正当性を保証する立場にあるのです。

開票結果の確認方法

開票が進むと、一定間隔で途中経過が発表されます。立会人はこの結果が記録と一致しているかを確認します。終了後には、確定票数や無効票の数なども精査し、誤記や漏れがないかを見届けます。この確認作業が終わって初めて、選挙結果が正式に確定します。

管理者との関係と責任範囲

開票立会人は、開票管理者や選挙事務従事者と連携しながら職務を行います。指示を出す立場ではありませんが、異常があれば報告や意見を述べる権利があります。公務としての責任を負うため、遅刻や無断欠席は厳しく注意されます。

具体例:

例えば、参議院選挙の開票では、午後8時から準備が始まり、終了は深夜1〜2時になることもあります。立会人は最後まで残り、最終的な票数確認や記録書への署名を行います。この確認が完了して初めて、開票結果が「確定」とされます。

- 開票立会人は開票全体を監視する

- 疑問票の確認や署名も重要な職務

- 管理者と協力しつつ中立性を保つ

- 作業は深夜に及ぶことも多い

開票立会人の報酬・待遇・勤務時間

次に気になるのが、開票立会人の報酬や勤務条件です。公的な職務であるため、無報酬ではなく、自治体が定める報酬と交通費が支給されます。ただし金額や支払い方法は地域によって異なります。

報酬の相場と支払い方法

一般的な報酬の目安は、1回の開票で5,000円〜10,000円程度です。大規模選挙では深夜まで作業が続くため、1万円を超える場合もあります。支払いは後日口座振込が多く、当日現金支給を行う自治体は少数です。

勤務時間と拘束時間の実情

開票立会人は、投票終了後の午後8時ごろから会場に入り、作業終了まで立ち会います。早ければ23時ごろ、長い場合は翌朝近くになることもあります。拘束時間は平均で4〜6時間ですが、結果確定が遅れると深夜を超える場合もあります。

交通費や食事などの支給有無

交通費は実費または一律支給が多く、上限が設けられている自治体もあります。食事代や夜食の支給は原則ありませんが、簡単な飲み物や軽食が用意されることもあります。服装は自由ですが、動きやすく清潔感のある格好が好まれます。

短期バイトとしての側面

選挙期間中だけの短期業務であるため、「単発バイト感覚」で参加する人もいます。ただし、単なるアルバイトではなく、公務としての責任があることを理解する必要があります。遅刻や途中退席ができない点にも注意が必要です。

ミニQ&A:

Q1: 報酬は税金が引かれる?

A: 多くの自治体では「雑所得」として扱われ、源泉徴収の対象外です。ただし確定申告時に合算する必要があります。

Q2: 学生や会社員でもできる?

A: はい、可能です。多くの自治体では年齢や職業を問わず、公平に勤務できる人なら応募できます。

- 報酬は1回5,000〜10,000円程度

- 拘束時間は平均4〜6時間で深夜になることも

- 交通費は別途支給される場合が多い

- 短期バイト的な側面があるが公的職務

服装と準備のポイント

開票立会人は、選挙の公式な場に立ち会うため、服装にも一定のマナーが求められます。特に指定はないものの、公務にふさわしい清潔感のある格好が基本です。また、長時間の立会になるため、動きやすさや防寒対策も欠かせません。

開票立会人にふさわしい服装

服装は「地味で清潔」が原則です。男性ならスーツやジャケット、女性なら控えめな色のブラウスやパンツスタイルなどが無難です。華美な装飾や派手な色の服は避けましょう。足元は動きやすい靴を選び、ヒールやサンダルは不向きです。

ただし、真夏や真冬の選挙では、会場の空調に合わせた服装が必要です。カーディガンや薄手の上着を持っていくと安心です。

持ち物チェックリスト

当日は、本人確認書類(免許証など)と立会人届出書が必要です。さらに、筆記用具や印鑑、飲み物などを用意しておくとスムーズです。会場によってはスマートフォンの使用が制限されることもあるため、メモ帳を携帯するのがおすすめです。

また、待機時間が長くなる場合に備え、軽い防寒具や小さな座布団を持参する人もいます。開票所によって環境が異なるため、事前確認が大切です。

事前確認しておくべきこと

開票所の場所、集合時間、持ち物の指定は必ず確認しておきましょう。自治体によっては、立会人説明会を事前に行うところもあります。遅刻や忘れ物は公務としての信頼を損なうため、余裕を持って準備することが求められます。

当日の注意点

立会中は私語や写真撮影が禁止されている場合があります。作業の妨げにならないよう静かに行動し、疑問点があれば職員に確認しましょう。また、長時間にわたるため、体調管理も大切です。軽いストレッチなどで集中力を保つ工夫も効果的です。

具体例:

例えば、埼玉県の開票所では「華美な服装や香水を避け、黒・紺・グレーの落ち着いた服装で」と案内されています。服装ひとつで信頼感が変わるため、慎重に選びましょう。

- 清潔で控えめな服装が基本

- 本人確認書類や筆記具は必携

- 会場の温度や時間に備えた準備が必要

- 私語や撮影は禁止、静かに行動する

よくあるトラブルと対応方法

どんなに注意しても、開票作業では思わぬトラブルが起こることがあります。立会人は冷静に対応し、公正な手続きを守る立場として行動する必要があります。ここでは、よくある問題とその対処法を紹介します。

作業中のミスやトラブル例

よくあるのは、票の分類ミスや記録の転記ミスです。人の手で扱うため、完全に防ぐことはできません。立会人は異変に気づいたらすぐに管理者へ報告します。また、作業手順の違いによる混乱を避けるため、事前説明をしっかり聞いておくことも重要です。

不正が疑われる場合の対処法

開票作業中に「票が不自然に扱われている」「無効票の判断が偏っている」と感じた場合、立会人には意見を述べる権利があります。その場で抗議するのではなく、冷静に事実を確認し、選挙管理委員へ正式に申し出る形をとるのが基本です。

禁止行為とルール違反のリスク

立会中の撮影・録音・SNS投稿などは、ほとんどの自治体で禁止されています。また、政治的な発言や作業妨害とみなされる行為も厳禁です。これらに違反すると、立会資格を取り消される場合もあります。公正中立を守る姿勢が最も大切です。

安全・公正を守るための心得

トラブルが起きたときほど、感情的にならず、事実を記録して報告することが求められます。開票立会人は、選挙結果を正確に見届ける「証人」としての責務を負っています。自分の判断が選挙の信頼を左右する可能性もあることを意識しましょう。

ミニQ&A:

Q1: 不正が起きていたらどうすればいい?

A: 立会人には意見を述べる権利があります。現場責任者へ冷静に伝え、正式な手続きに従って対応します。

Q2: 作業中に体調を崩したら?

A: すぐに選挙管理委員会職員へ報告し、無理をせず退席の指示を仰ぎます。交代要員が用意されている場合もあります。

- 票の扱いミスや不正を見逃さない

- 不正の指摘は冷静に、正式手順で行う

- 撮影・SNS投稿は禁止

- 中立性を守ることが最優先

開票立会人の体験談と学び

ここでは、実際に開票立会人を務めた人の体験をもとに、現場で感じたことや学びを紹介します。現場のリアルな声を知ることで、制度の意義や責任の重さがより具体的に見えてきます。

実際に参加した人の声

「初めて参加したときは緊張したが、想像以上に静かで厳粛な雰囲気だった」「作業は淡々としていたが、全員が真剣に票を扱っている姿に感動した」など、多くの体験談に共通するのは“緊張感”と“責任感”です。開票立会人は、選挙の裏方ながら民主主義の根幹を支える立場だと実感する人が多いようです。

体験からわかる注意点

実際に立ち会うと、長時間の集中力維持が大変だと感じる人が多いです。特に深夜に及ぶ場合は、途中で疲れが出やすくなります。体調管理をしっかり行い、水分や軽食を準備しておくことが大切です。また、票を扱う職員に話しかけすぎないなど、現場の空気を読む配慮も求められます。

どんな人に向いているか

開票立会人は、責任感があり、冷静に物事を判断できる人に向いています。また、几帳面で集中力が続く人も適しています。政治や社会の仕組みに関心がある人にとっては、実際の選挙運営を間近で見られる貴重な経験となるでしょう。

次回に活かせるポイント

経験者の多くは、「一度やってみると次から落ち着いて対応できる」と話します。立会人としての流れを把握し、事前準備を整えることで、よりスムーズに職務を遂行できるようになります。自治体によっては継続的に任命される場合もあり、信頼を積み重ねることが次の機会につながります。

具体例:

例えば、ある市の立会人は「最後の票まで確認した瞬間、責任を果たせた安心感があった」と語ります。選挙の裏で支える一人としての誇りを感じた経験が、その後の社会参加への意欲につながったそうです。

- 開票立会人は緊張感と責任感のある仕事

- 体調管理と集中力の維持が重要

- 冷静で誠実な人に向いている

- 経験を重ねることで理解が深まる

地域ごとの条例・基準の違い

最後に、開票立会人に関する条例や基準の違いについて見ていきます。開票立会人は全国一律の制度ではなく、自治体ごとに報酬額や手続き、細かなルールが定められています。そのため、地域によって待遇や募集方法が異なります。

自治体による報酬・条件の差

報酬額は条例で定められており、同じ都道府県でも市町村によって異なります。例えば、ある市では1回8,000円、別の町では5,500円など、地域差があります。拘束時間が長い大規模選挙では報酬が高めに設定される傾向があります。

特別選挙や再選挙時の基準

特別選挙や再選挙の場合、立会人の募集や選任方法が通常選挙と異なることがあります。急な日程で行われるため、候補者推薦による選任が多く、公募は行わない場合もあります。再選挙では開票所の規模が小さくなることもあります。

条例で定められた開票立会人の位置づけ

多くの自治体の条例では、「開票立会人は開票管理者の行う開票に立ち会い、その公正を確認する者」と明記されています。つまり、立会人は法的にも公務の一端を担う立場です。職務中の事故やケガについては、公務災害補償の対象になる場合もあります。

公的資料で確認する方法

報酬や手続きの根拠を確認したい場合は、「e-Gov法令検索」や自治体の条例集サイトを利用すると確実です。自治体名と「開票立会人 条例」で検索すると、該当ページが見つかることが多いです。選挙管理委員会の窓口でも直接確認できます。

ミニQ&A:

Q1: 条例はどこで確認できる?

A: 自治体の公式サイトまたはe-Gov法令検索で確認可能です。検索欄に「開票立会人」と入力すると該当項目が出てきます。

Q2: 条例に従わない場合の罰則はある?

A: 立会人の義務違反で直接的な罰則は少ないですが、公務としての信頼を損なえば次回以降の任命が難しくなります。

- 開票立会人の報酬は条例で決定される

- 特別選挙では選任方法が異なることがある

- 条例上、公務扱いとして位置づけられている

- 公式サイトやe-Govで内容を確認できる

まとめ

開票立会人は、選挙の最終段階である「開票作業」に立ち会い、公正さを確認する重要な役割を担っています。特別な資格は不要で、自治体によっては一般市民からの応募も可能です。自分の地域の選挙運営を支える貴重な機会として、関心を持つ人が増えています。

仕事内容は主に、票の分類や集計の監視、疑問票の確認、開票結果の最終確認など。拘束時間は数時間に及び、責任感と集中力が求められますが、報酬も支給される公的な職務です。服装や持ち物、立ち居振る舞いにも注意が必要です。

立会人としての経験は、単なる「選挙の手伝い」ではなく、民主主義を支える実感を得られる貴重な学びの場でもあります。地域や自治体の条例を確認しながら、安心して参加できる準備を整えて臨みましょう。