「三権分立」と「権力分立」という言葉、似ているようで違いがあることをご存じでしょうか。どちらも政治の仕組みを理解するうえで欠かせない考え方ですが、その意味や使われ方には微妙な差があります。

この記事では、ロックやモンテスキューといった思想家が唱えた原理をもとに、両者の関係をやさしく整理します。教科書で習った記憶がある方も、改めて読み解くことで「なぜこの制度が必要なのか」が見えてくるはずです。

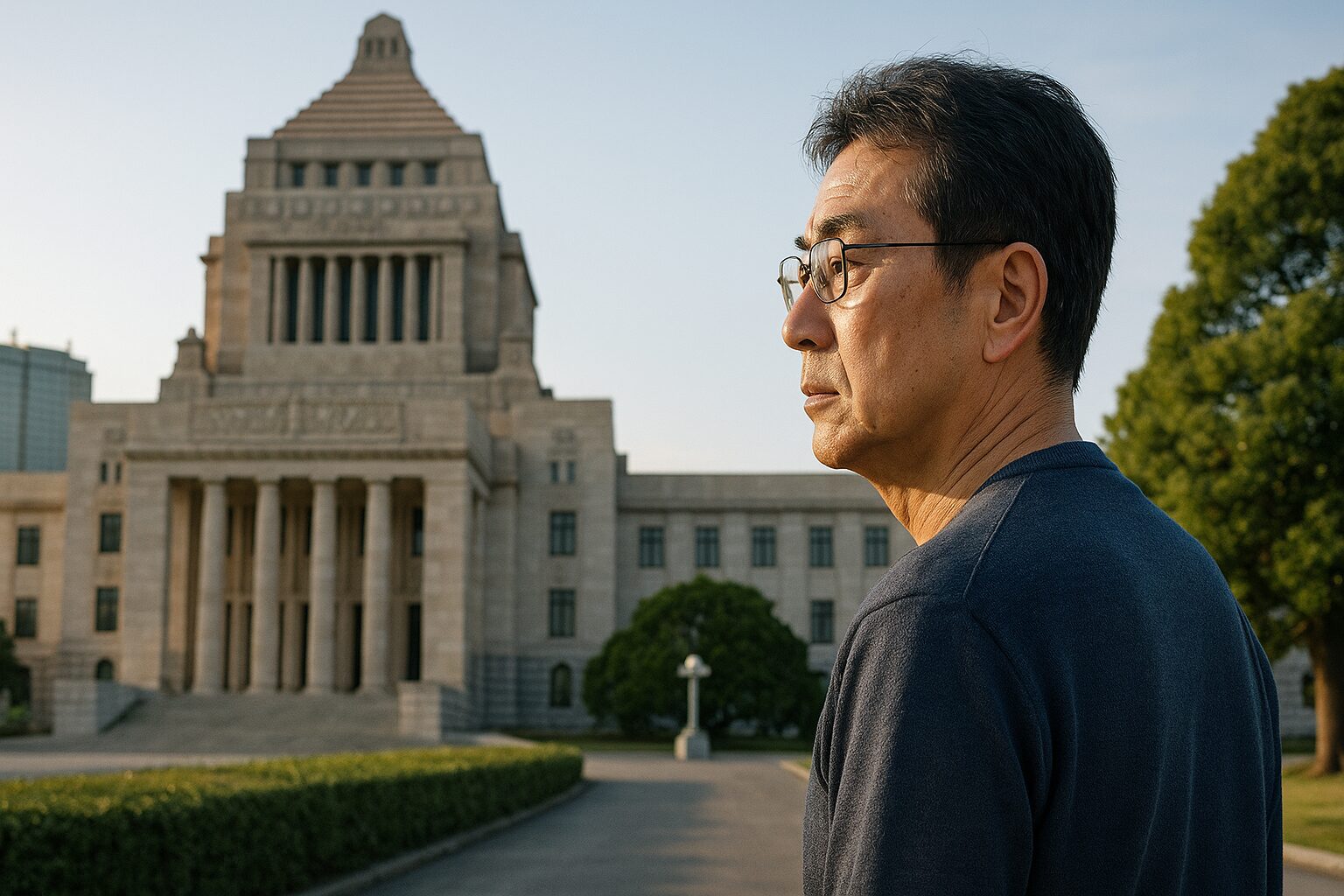

図解を交えながら、日本の政治制度における位置づけや現代的な課題にも触れていきます。政治に詳しくない方でも、身近なニュースを理解しやすくなるよう、生活者の目線で解説します。

まず「権力分立 三権分立違い」を整理する

まず最初に、「権力分立」と「三権分立」の言葉の違いを明確にしておきましょう。どちらも国家権力を分けてバランスを取る考え方を指しますが、使われる文脈が異なります。権力分立は国家権力全体の理念や原理を指し、三権分立はその原理を具体的に制度化した形のことをいいます。

用語の基本:権力分立=原理、三権分立=運用モデル

権力分立は「国家の力を分けて暴走を防ぐ」という考え方そのものを意味します。一方、三権分立はその実践モデルで、立法・行政・司法の三つに権力を分ける制度設計を指します。つまり、権力分立が「理論」、三権分立が「制度」という関係にあります。

歴史的背景:ロックとモンテスキューの位置づけ

権力分立の思想は17世紀のイギリスの思想家ジョン・ロックにさかのぼります。ロックは「立法」「執行」「同盟」という三つの権力を区別しました。後にフランスのモンテスキューがこれを発展させ、「立法・行政・司法」の三権に整理し直し、現代の三権分立の基礎を築いたのです。

日本語表現で混同が起きやすい理由

日本では学校教育やメディア報道で「三権分立」という表現が定着しており、「権力分立」という言葉は学術的な文脈で主に使われます。そのため、両者が同じ意味と捉えられがちですが、実際には「理論」と「制度」の違いがあるのです。

一言で言うと何が違うのか(先に結論)

一言でまとめると、「権力分立」は国家権力を分けるという考え方そのもので、「三権分立」はその考え方を三つの機関に分けて実現した制度です。つまり、三権分立は権力分立の一形態という位置づけになります。

具体例:例えば会社組織にたとえると、「権力分立」は経営と現場を分ける考え方であり、「三権分立」は社長・管理職・監査役のように実際に役割を分けた仕組みです。

- 権力分立は政治思想の原理

- 三権分立は具体的な制度の形

- ロックが原型を提唱し、モンテスキューが整理

- 日本語では混同されやすいが別の概念

権力分立の基礎知識(原理と仕組み)

次に、権力分立そのものについてもう少し掘り下げてみましょう。権力分立とは、国家の権力を性質の異なる複数の部分に分け、それぞれ独立した機関に担当させる考え方です。目的は「権力の集中を防ぐ」ことにあります。

権力の区別と分離:立法・行政・司法以外の切り方もある

権力分立では、一般的に立法・行政・司法に分けますが、歴史的には他の分類も存在しました。ロックは外交や戦争に関する「同盟権」を独立した権力と見なし、三つのうちどれにも属さないとしました。このように、権力の分け方は時代や社会制度によって異なります。

抑制と均衡(チェック・アンド・バランス)とは

権力分立の核心にあるのが「抑制と均衡」です。これは、ある権力が他を監視・制限し合うことで、暴走を防ぐ仕組みを意味します。アメリカの大統領が議会を解散できず、議会が予算を通さなければ大統領も動けないのは、その一例です。

国家権力の集中を防ぐメカニズム

権力が一箇所に集中すると、専制や独裁の危険が高まります。権力分立では、立法が法律を作り、行政が執行し、司法がその適用を監視するという分業により、権力の相互抑制を図ります。これが民主主義国家の根幹を支える構造です。

現代的変容:行政国家化と与党・官僚・世論の影響

現代の国家では、行政の役割が拡大し、法律の具体化や政策立案を実質的に担うことも増えています。これを「行政国家化」と呼びます。官僚組織や世論の影響力が強まる中で、伝統的な権力分立の考え方が変化してきています。

よくある誤解と反例(「分ければ必ずうまくいく」?)

権力を分ければ必ず公正になるとは限りません。相互の抑制が働かない場合や、一方の権力が実質的に優位になると、制度は形骸化します。分立は目的ではなく、健全な政治運営の手段なのです。

| 目的 | 権力の集中を防ぎ、国民の自由を守る |

|---|---|

| 仕組み | 立法・行政・司法を分けて互いに監視させる |

| 特徴 | チェック・アンド・バランス(抑制と均衡) |

| 課題 | 行政の肥大化、政治と官僚の関係 |

具体例:例えば日本では、国会が法律を作っても、実際に細かい規則を決めるのは行政機関であることが多いです。これにより行政の裁量が大きくなり、立法とのバランスが課題になります。

- 権力分立は国家の基本原理である

- 抑制と均衡が制度の要となる

- 行政国家化により現代では変容している

- 「分ける」だけではなく「監視し合う」ことが重要

三権分立の具体像(制度としての設計)

ここからは、三権分立が実際にどのように制度として機能しているのかを見ていきましょう。三権分立は、立法・行政・司法の三つの機関がそれぞれ独立して権限を行使し、相互に抑制と均衡を保つ仕組みです。

立法(国会)の役割と権限

立法権を持つのは国会です。国会は国民の代表で構成され、法律の制定や予算の議決、内閣総理大臣の指名などを行います。立法権は国の方向を決める中枢的な役割を持ち、民主主義の根幹を支える機関です。

行政(内閣)の役割と権限

行政権は内閣に属し、国会で決められた法律を実際に執行する役割を担います。行政は社会保障や外交、防衛など多岐にわたる分野を扱います。内閣総理大臣を中心に閣僚が連携して国の運営を行う点が特徴です。

司法(裁判所)の役割と独立

司法権は裁判所に属し、法律に基づいて公正に判断を下す機関です。司法の独立は民主主義の要であり、政治的圧力から裁判を守るための仕組みが設けられています。裁判官の任命や身分保障もその一環です。

議院内閣制と大統領制の違い(日本と米国の比較)

日本は議院内閣制であり、立法機関の国会が内閣総理大臣を選出します。そのため、立法と行政の関係が密接です。一方、アメリカは大統領制であり、大統領が独立して行政権を持ち、議会と対立する構造が特徴です。

国会・内閣・裁判所の相互牽制の実際

日本では、国会が行政を監視し、裁判所が法律や行政の行為が憲法に反していないかを判断します。内閣は国会の信任を必要とするため、立法と行政が連携しつつも相互に抑制し合う関係が保たれています。

ミニQ&A:

Q1: 三権分立は完全に独立しているのですか?

A1: 完全な分離ではなく、相互に抑制し合う関係です。例えば、内閣は国会に対して責任を負い、裁判所は法律の解釈で行政を制限します。

Q2: なぜ三つに分ける必要があるのですか?

A2: 権力を分けることで、どこか一つが暴走することを防ぎ、国民の自由を守るためです。

- 立法・行政・司法がそれぞれ独立して機能

- 議院内閣制では立法と行政が近い関係

- 司法の独立は民主主義の根幹

- 相互の抑制と均衡が政治の安定を支える

日本における運用と課題

ここでは、三権分立の原則が日本でどのように運用されているのか、そして現代的な課題について解説します。理論上は権力が分立していますが、実際には立法と行政の結びつきが強く、バランスの取り方に課題が残ります。

与党と内閣の関係:立法と行政の結びつき

日本では、内閣総理大臣が国会議員の中から選ばれるため、与党と内閣が密接に連携します。この仕組みは政策の実行力を高める一方で、立法が行政を十分に監視できないという問題も指摘されています。

司法の独立を支える仕組みと限界

裁判所の独立を守るため、裁判官の身分は憲法で保障されています。しかし、最高裁判所長官の任命や司法行政の人事などに政治的影響が及ぶこともあり、完全な独立が保たれているとは言い切れません。

人事・任命・解散権がもたらす力学

首相の解散権や人事権は強力な政治的手段です。これにより、内閣が国会多数派を掌握しやすく、結果的に行政優位の傾向が生じることがあります。この構造が、形式上の三権分立と現実の運用のずれを生みます。

近年の論点:行政の肥大化と監視装置

政策の専門化が進む中で、行政機関の裁量が拡大しています。官僚主導や情報の非公開が問題となり、行政の監視や説明責任をどう担保するかが問われています。国会の調査権や報道の自由が重要な役割を果たします。

国会のチェック機能を高めるには

野党の質問時間の確保や、第三者機関による行政監視を強化することが、健全な三権分立の実現につながります。また、国民自身が情報を見極める力を持つことも、制度の機能を支える基盤です。

| 課題 | 背景・要因 |

|---|---|

| 立法の監視機能の弱体化 | 与党と内閣の一体化により監視が不十分 |

| 行政権の肥大化 | 専門性の高い政策領域で行政の裁量が拡大 |

| 司法の独立性への懸念 | 任命制度・人事構造に政治の影響が残る |

具体例:近年の行政文書改ざん問題や予算委員会での答弁制限などは、行政の透明性と立法の監視機能のあり方を再考させるきっかけとなりました。

- 日本では立法と行政の一体化が課題

- 司法の独立は保障されつつも完全ではない

- 行政肥大化への監視が今後の焦点

- 国会と市民の監視意識が制度を支える

比較でわかる:海外事例と三権分立ではない運用

ここでは、日本以外の国々を見ながら、三権分立の運用の違いを比較してみましょう。各国は歴史や文化、政治体制によって権力の分け方に違いがあり、その仕組みを知ることで日本の特徴がより明確になります。

アメリカの厳格な分立と強い抑制均衡

アメリカでは三権分立が非常に厳格に守られています。議会は法律を制定し、大統領はそれを執行しますが、議会が承認しないと予算が動かせません。また、最高裁判所が違憲判決を出せば、法律や行政命令は無効になります。まさに「チェック・アンド・バランス」が制度化された例です。

議院内閣制諸国(英国など)との共通点と違い

英国や日本のような議院内閣制では、議会多数派が内閣を構成するため、立法と行政の関係が密接です。衝突は少ない一方で、与党優位が続くと権力集中が進みやすく、議会の監視機能が弱まる傾向もあります。

権力集中が強い体制のリスクと教訓

一方で、権力分立が十分に機能しない体制では、指導者に権限が集中しやすくなります。例えば、独裁的な国家や一党支配の体制では、権力の抑制機能が働かず、法の支配が形骸化するおそれがあります。歴史的にも多くの国がこの問題に直面してきました。

国・時代で変わる「分立」の設計思想

権力分立の形は一つではありません。政治体制の安定や市民の権利を守るため、その国に合ったバランスが取られています。大切なのは、「分ける」ことよりも「抑制し合う関係を保つこと」です。

具体例:アメリカでは大統領と議会が対立して政府が一時停止(シャットダウン)することがあります。これは不便に見えますが、三権が均衡している証拠でもあります。

- アメリカは厳格な三権分立の代表例

- 日本・英国は議院内閣制で立法と行政が接近

- 権力集中は独裁や腐敗の温床になる

- 分立の形は国情に合わせて設計される

関連概念の整理と学び方ガイド

最後に、権力分立や三権分立と関連する概念を整理し、ニュースや資料を理解する際のポイントを紹介します。これらの考え方を合わせて理解すると、政治の仕組みがより立体的に見えてきます。

法の支配と法治主義の違い

「法の支配」は、国の権力そのものを法で制限するという考え方です。一方、「法治主義」は、国が法に基づいて行動するという仕組みを意味します。権力分立はこの「法の支配」を実現するための手段の一つです。

基本的人権・立憲主義との関係

立憲主義とは、憲法によって権力の乱用を防ぎ、国民の自由と権利を保障する考え方です。三権分立は立憲主義を支える柱の一つであり、国民の権利を守る実際的な仕組みとして働いています。

ニュースでのチェックポイント(用語の見分け方)

ニュースで「行政が〜」「国会で〜」と聞いたとき、それがどの権力に関するものか意識することで、権力分立の視点から理解が深まります。また、行政と立法が重なっている場面を見つけるのもよい学びになります。

図解・一次資料の読み方とおすすめリソース

首相官邸や国会、裁判所の公式サイトには、三権分立を説明する図表が掲載されています。教科書や入門書とあわせて、公的機関の資料を読むと理解が格段に深まります。視覚的な整理は初心者にも効果的です。

| 関連概念 | 概要 |

|---|---|

| 法の支配 | 権力者をも法で縛る考え方 |

| 立憲主義 | 憲法によって国民の自由を保障 |

| 抑制と均衡 | 権力が互いに監視・制限し合う仕組み |

| 議院内閣制 | 立法と行政が連携する制度 |

具体例:ニュースで「閣議決定」「違憲判決」「予算案可決」といった言葉が出たら、それぞれが行政・司法・立法のどれにあたるかを確認すると、三権分立の働きを実感できます。

- 法の支配と立憲主義は権力分立の土台

- ニュース理解には「どの権力の話か」を意識

- 一次資料や図解で体系的に学ぶのが効果的

- 政治の仕組みを生活者の視点で考えることが大切

まとめ

「権力分立」と「三権分立」は似ているようで、実は異なる概念です。権力分立は国家権力を分けて暴走を防ぐという思想そのものを指し、三権分立はその思想をもとに立法・行政・司法の三つの機関に分けた制度を意味します。

この仕組みの目的は、権力の集中を防ぎ、国民の自由と権利を守ることにあります。日本では議院内閣制のもとで立法と行政が結びつきやすいという特徴があり、制度の運用面に課題も残りますが、相互の抑制と均衡が民主主義の基盤を支えています。

ロックやモンテスキューの考え方を理解することは、現代の政治を読み解くうえで欠かせません。日々のニュースの背景にある「誰が、どの権力を使っているのか」を意識することで、政治の仕組みをより深く理解できるでしょう。