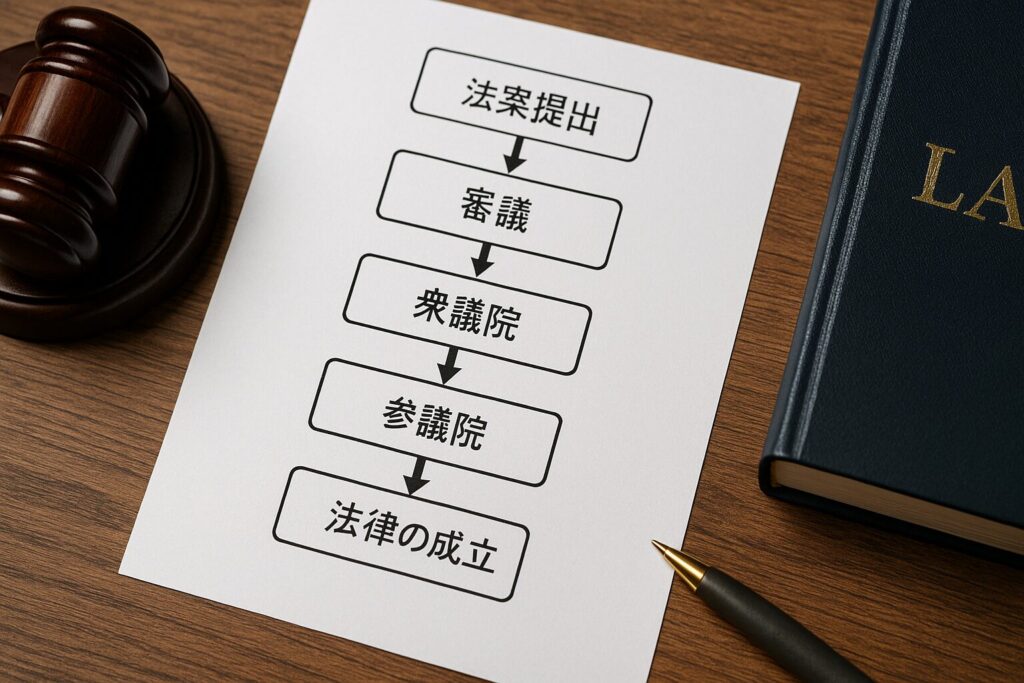

法律ができるまでの複雑なプロセスを、図やフローチャートを使ってわかりやすく解説します。

国会での審議から法律の施行まで、一体どのような手順を踏んでいるのでしょうか。内閣提出法案と議員提出法案の違い、委員会審議の詳細、両議院制における審議の流れなど、法律制定に関わる全ての工程を体系的にお伝えします。

中学生の公民学習から大学受験、さらには政治に関心を持つ一般の方まで、幅広い読者にとって理解しやすい内容となっています。

特に図解やフローチャートを豊富に用いることで、文字だけでは分かりにくい法律制定の全体像を視覚的に把握できるよう工夫しました。法案の提出から公布・施行までの期間や、各段階での関係機関の役割についても詳しく説明していきます。

法律ができるまでの流れを図でわかりやすく解説

法律がどのようにして作られるのか、複雑に思える手続きを図やフローチャートを使って整理してみましょう。私たちの生活に大きな影響を与える法律の制定プロセスを理解することで、政治への関心もより深まります。

法案の提出から実際に効力を持つまでには、数多くの段階があります。しかも、提出方法によっても手続きが異なるため、全体像を把握するのは簡単ではありません。

法律制定プロセスの全体像【フローチャート付き】

法律制定の全体プロセスは、大きく分けて「法案作成」「国会審議」「成立後手続き」の3つの段階に分かれます。まず法案が作成され、次に国会での審議を経て、最後に公布・施行という流れです。

具体的には、法案作成→国会提出→委員会審議→本会議採決→公布→施行という順序になります。ただし、衆議院と参議院の両方で可決される必要があるため、実際にはより複雑な手順を踏みます。

法案提出から施行までの期間と各段階

法案の提出から施行までの期間は、内容の複雑さや政治情勢によって大きく異なります。比較的単純な法案でも3か月程度、重要な政策に関わる法案では1年以上を要することが一般的です。

各段階での所要期間の目安として、委員会審議に1-2か月、両院での審議に2-3か月、成立後の手続きに1か月程度が見込まれます。ちなみに、予算関連法案は年度内成立が求められるため、審議期間が短縮される場合もあります。

衆議院先議と参議院先議の違い

法案はどちらの議院からでも提出できますが、慣例として内閣提出法案の多くは衆議院から審議が始まります。一方、参議院から始まる場合は「参議院先議」と呼ばれ、特に専門性の高い法案で採用されることがあります。

たとえば、教育関係の法案は文教科学委員会の審議が重要になるため、参議院先議となる場合があります。どちらから始まっても、最終的には両院での可決が必要な点は変わりません。

法律ができるまでの関係機関と役割分担

法律制定には多くの機関が関わります。内閣法制局は法案の法的整合性をチェックし、各省庁は専門分野の政策を立案します。また、国会事務局は審議の運営を支援し、議院法制局は議員立法をサポートします。

これらの機関が連携することで、法的に矛盾のない実効性のある法律が生まれます。次に、具体的な法案作成プロセスを詳しく見ていきましょう。

内閣提出法案の作成から閣議決定まで

政府が提出する法案の大部分を占める内閣提出法案は、各省庁での政策立案から始まります。社会情勢の変化や政策課題に対応するため、担当省庁が中心となって法案の骨子を作成し、関係機関との調整を経て最終的に閣議で決定されます。

この段階では、法案の内容だけでなく、実施時期や予算措置についても詳細に検討されます。また、与党との事前調整も重要な要素となっています。

各省庁での法案立案プロセス

法案立案は、通常、担当省庁の政策担当部局が主導します。まず政策の必要性や効果を検討し、既存の法律との整合性を確認しながら法案の基本構造を設計します。

たとえば、働き方改革関連法案では厚生労働省が中心となり、労働基準法や労働安全衛生法などの改正案を一体的に検討しました。この際、関係する他省庁や業界団体との意見交換も重要な作業となります。

| 段階 | 主な作業内容 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 政策検討 | 課題の整理、対応策の検討 | 3-6か月 |

| 法案作成 | 条文作成、関係機関との調整 | 2-4か月 |

| 内部審査 | 省内での法的チェック | 1-2か月 |

内閣法制局による法案審査の重要性

各省庁で作成された法案は、内閣法制局で厳格な審査を受けます。ここでは法案の合憲性、既存法律との整合性、条文の表現などが詳細にチェックされ、必要に応じて修正が求められます。

内閣法制局の審査は非常に厳格で、法案の品質を保つ重要な役割を果たしています。実際に、この段階で大幅な修正が求められるケースも少なくありません。

与党事前審査制度とその役割

内閣法制局の審査と並行して、与党による事前審査も行われます。これは政府・与党一体となった政策運営を実現するための仕組みで、法案の政治的な実現可能性や党の政策との整合性が検討されます。

与党審査では、政策調査会や部会での議論を通じて、現場の声や党内の意見が法案に反映されます。ちなみに、この段階で大きな反対意見が出た場合、法案の内容が大幅に変更されることもあります。

閣議決定から国会提出までの手続き

すべての審査を経た法案は、最終的に閣議で決定されます。閣議では全閣僚の合意により法案が承認され、正式に政府案として確定します。その後、国会への提出手続きが行われます。

閣議決定後は、法案の概要説明資料や想定問答集なども準備され、国会審議に向けた準備が本格化します。このように綿密な準備を経て、議員提出法案とは異なる手続きで法案が作成されます。

議員提出法案の仕組みと提出要件

国会議員が独自に提出する議員提出法案は、内閣提出法案とは異なる特徴を持っています。議員の政策的な問題意識や党の政策方針に基づいて作成され、より機動的な政策提案が可能です。

ただし、提出には一定の要件があり、また成立率は内閣提出法案と比べて低いのが現状です。それでも重要な政策課題について議論を喚起する役割を果たしています。

議員立法に必要な賛成者数と条件

議員提出法案の提出には、一定数の賛成者が必要です。衆議院では議員20人以上、参議院では議員10人以上の賛成が求められます。これは法案の提出に一定の支持基盤があることを確保するための制度です。

たとえば、超党派の議員連盟が中心となって提出される法案では、与野党を問わず幅広い議員の賛同を得て提出されることがあります。この場合、政党の枠を超えた政策課題への取り組みが可能になります。

衆議院と参議院での提出ルールの違い

衆議院と参議院では、議員提出法案の提出要件に違いがあります。衆議院では20人以上の賛成が必要ですが、参議院では10人以上となっており、参議院の方が提出しやすい仕組みになっています。

これは参議院の定数が衆議院より少ないことを考慮した制度設計です。また、参議院では6年の任期を活かした中長期的な政策課題に取り組む議員提出法案も多く見られます。

議員提出法案の成立率と特徴

議員提出法案の成立率は内閣提出法案と比べて低く、近年では10-20%程度にとどまっています。これは政府の政策調整機能を経ていないため、実現可能性や予算措置の面で課題があることが影響しています。

しかし、議員提出法案には重要な意義があります。政府が取り組みにくい課題や、党派を超えた合意が可能な分野での政策提案として機能しており、政策議論を活性化する役割を果たしています。次に、提出された法案がどのように審議されるかを見ていきましょう。

委員会審議から本会議可決までの詳細

国会に提出された法案は、まず関連する委員会に付託されて詳細な審議が行われます。委員会審議は法案の内容を専門的に検討する重要な場であり、ここでの議論が法案の修正や可決・否決を大きく左右します。

委員会での審議を経た法案は、本会議での最終的な採決に進みます。この過程で、法案の内容がより精緻化され、実効性のある法律として仕上げられていきます。

常任委員会・特別委員会での審議プロセス

法案は内容に応じて適切な委員会に付託されます。常任委員会は内閣、総務、法務、外務、財務などの省庁別に設置されており、継続的に活動しています。一方、特別委員会は特定の課題について期間を限定して設置されます。

たとえば、税制改正法案は財務金融委員会で、教育関連法案は文部科学委員会で審議されます。委員会では法案の趣旨説明から始まり、質疑、参考人質疑、採決という順序で進められます。

| 審議段階 | 内容 | 期間 |

|---|---|---|

| 趣旨説明 | 提出者による法案の説明 | 1日 |

| 質疑 | 委員による質問と答弁 | 数日-数週間 |

| 参考人質疑 | 専門家からの意見聴取 | 1-2日 |

| 採決 | 委員会での可否決定 | 1日 |

委員会採決と修正案の取り扱い

委員会審議の最終段階では、法案の採決が行われます。この際、委員から修正案が提出される場合があり、修正案についても審議・採決が行われます。修正案が可決されれば、法案の内容が変更されることになります。

修正案は与野党の合意により提出されることが多く、法案をより良いものにするための重要な手段です。実際に、委員会での修正により法案の実効性が高まったケースは数多くあります。

本会議での趣旨説明と質疑応答

委員会で可決された法案は、本会議に送られます。本会議では、まず法案の趣旨説明が行われ、続いて各党代表による質疑応答が実施されます。これは法案の重要なポイントを全議員で共有するための手続きです。

本会議での質疑は、委員会審議とは異なり、政策の基本的な方向性や政治的な判断に関する議論が中心となります。ちなみに、テレビ中継される場合も多く、国民への説明責任を果たす重要な機会でもあります。

採決方法と可決に必要な条件

本会議での採決は、通常は起立採決で行われますが、重要な法案では記名投票が実施される場合もあります。可決には出席議員の過半数の賛成が必要で、可否同数の場合は議長が決定権を持ちます。

採決結果は即座に発表され、可決された法案は次の段階に進みます。否決された場合は、その会期中の再提出は原則として認められません。このように厳格な手続きを経て、両議院制における審議プロセスが展開されます。

両議院制における法案審議の流れ

日本の国会は衆議院と参議院の二院制を採用しており、法案は両方の議院で可決される必要があります。この制度は慎重な審議を確保し、多様な意見を法案に反映させるために設けられています。

両院での審議には一定の順序と特別な手続きがあり、場合によっては両院協議会の開催や衆議院での再可決といった複雑なプロセスを経ることもあります。

先議院と後議院での審議の進め方

法案を最初に審議する議院を「先議院」、その後に審議する議院を「後議院」と呼びます。先議院での審議は通常の委員会・本会議の手続きで進められ、可決後に後議院に送付されます。

後議院では、先議院での審議内容も参考にしながら独自の観点で審議が行われます。たとえば、衆議院で可決された法案が参議院に送られた場合、参議院では異なる専門性や地域代表としての視点から検討されます。

両院協議会が開催される場合

先議院と後議院で法案の議決が異なった場合、両院協議会が開催されることがあります。これは両院から同数の委員が参加し、法案の修正や取り扱いについて協議する場です。

両院協議会では、法案の重要な論点について両院の意見調整が図られます。協議が成立すれば統一案が作成され、両院で再度採決が行われます。ただし、協議が不調に終わった場合は、特別な手続きに進むことになります。

衆議院の優越と再可決制度

憲法の規定により、予算や条約の承認については衆議院の議決が国会の議決となる「衆議院の優越」が認められています。また、法律案についても、参議院が否決または60日以内に議決しない場合、衆議院で出席議員の3分の2以上により再可決すれば法律として成立します。

この制度は、解散のある衆議院により強い権限を与えることで、政治的な安定性を確保するためのものです。実際に再可決が行われるケースは多くありませんが、重要な政策について与野党の対立が激しい場合に活用されることがあります。

参議院での継続審議制度

参議院には衆議院にない継続審議制度があります。これは会期末に審議が終わらなかった法案を、次の会期に継続して審議できる制度です。衆議院では会期末に廃案となる法案も、参議院では継続審議として引き続き検討されます。

継続審議制度により、参議院では中長期的な視点から法案を慎重に審議することが可能になっています。特に複雑な政策課題については、この制度を活用して十分な審議時間を確保することが重要です。次に、法案が成立した後の手続きについて詳しく見ていきましょう。

法案成立後の公布・施行手続き

両院で可決された法案は、まだ法律として効力を持ちません。法案が実際に法律として機能するためには、成立後にいくつかの重要な手続きを経る必要があります。これらの手続きは憲法や法律で厳格に定められており、民主的な法治国家としての正統性を確保する重要な意味を持っています。

成立から施行までの期間は法律によって異なりますが、国民生活への影響を考慮して十分な準備期間が設けられるのが一般的です。

天皇への奏上と御署名・御璽

国会で成立した法律は、内閣を通じて天皇に奏上されます。天皇は憲法の規定に基づき、内閣の助言と承認により法律に署名し、国璽を押印します。これを「御署名・御璽」と呼び、法律の公布に必要な手続きです。

この手続きは形式的なものですが、憲法上の重要な意味を持っています。たとえば、重要な制度改正を行う法律についても、同様の手続きを経て正式な法律としての地位を得ることになります。

| 手続き | 担当 | 期間 |

|---|---|---|

| 奏上 | 内閣 | 成立後数日 |

| 御署名・御璽 | 天皇 | 奏上後速やか |

| 公布 | 内閣 | 御璽後30日以内 |

官報による法律の公布プロセス

御署名・御璽を受けた法律は、官報に掲載されることで正式に公布されます。官報は政府が発行する機関誌で、法律や政令などの公的な情報を国民に周知するための重要な媒体です。

公布は原則として御署名・御璽から30日以内に行われることが法律で定められています。官報への掲載により、法律の存在が正式に国民に告知され、法的な効力を持つ準備が整います。ちなみに、現在では官報のデジタル版も提供されており、より迅速な情報提供が可能になっています。

施行日の決定と附則の重要性

法律の施行日は、法律本文の附則で定められます。公布と同時に施行される場合もあれば、数か月後や翌年度からの施行となる場合もあります。施行日の設定には、関係機関の準備期間や国民への周知期間などが考慮されます。

附則には施行日だけでなく、経過措置や他の法律の改正規定なども含まれることが多く、法律の円滑な運用のために重要な役割を果たしています。たとえば、税制改正法では、新制度への移行措置が詳細に規定されることがあります。

法律の効力発生タイミング

法律の効力は、原則として施行日の午前0時から発生します。ただし、法律によっては段階的な施行が行われる場合もあり、この場合は条文ごとに異なる施行日が設定されます。

効力発生後は、その法律に基づいて行政機関が具体的な運用を開始し、国民もその法律に従って行動することが求められます。このように法律の効力発生は、政策が実際に社会に影響を与え始める重要な転換点となります。最後に、通常とは異なる特殊なケースについても理解しておきましょう。

法律制定プロセスの特殊ケースと例外

これまで説明してきた標準的な法律制定プロセスとは異なり、緊急性や重要性に応じて特別な手続きが採られる場合があります。これらの特殊ケースは、民主的な手続きを維持しながらも、社会情勢の変化に迅速に対応するために設けられた制度です。

特殊ケースの理解は、政治情勢が急変した際の政府や国会の対応を理解する上で重要な要素となります。

緊急事態における特例措置

大規模災害や感染症の拡大など、緊急事態が発生した場合には、通常の審議日程を短縮して法案を成立させる場合があります。この際も民主的な手続きは維持されますが、委員会審議の回数を減らしたり、会期を延長したりする措置が取られます。

たとえば、新型コロナウイルス感染症対策として制定された特別措置法では、感染拡大防止の緊急性を考慮して、通常より短期間で審議が行われました。ただし、緊急時であっても十分な審議を確保することが重要です。

予算関連法案の優先審議制度

予算の執行に必要な法案は、予算案と一体的に審議される必要があるため、他の法案より優先して審議されます。これは予算の年度内成立を確保し、行政の継続性を維持するための制度です。

予算関連法案には、税制改正法案や予算執行に関する特例法案などが含まれます。これらの法案は予算委員会での予算審議と並行して関係委員会で審議され、予算成立と同時期に成立することが一般的です。

条約承認案件の審議プロセス

国際条約の承認は法律案とは異なる手続きで行われますが、関連する国内法の整備が必要な場合は、条約承認と法案審議が同時に進められることがあります。この場合、外交政策と国内法制の整合性を確保することが重要になります。

条約承認案件では、外務委員会での審議が中心となりますが、経済連携協定のように幅広い分野に影響する場合は、複数の委員会での審議が行われることもあります。ちなみに、条約については衆議院の優越が認められており、参議院が承認しない場合でも衆議院の議決が国会の議決となります。

法案の撤回・廃案となるケース

提出された法案が必ずしも成立するとは限りません。政治情勢の変化や十分な支持が得られない場合、政府が法案を撤回することもあります。また、会期末までに審議が終了しなかった場合は廃案となります。

廃案となった法案でも、次の国会で再提出されることがあります。この場合、廃案の理由を踏まえて内容が修正されることが一般的です。法案の撤回や廃案は、民主的な政治プロセスの重要な要素であり、十分な合意形成ができていない政策について慎重な検討を促す機能を果たしています。

このように、法律制定プロセスには様々な特殊ケースがありますが、いずれも民主的な手続きの枠組みの中で、社会の要請に応じた柔軟な対応を可能にするものです。

まとめ

法律ができるまでの流れを図解で解説してきましたが、法案の提出から施行までには多くの段階と関係機関が関わることがおわかりいただけたでしょうか。内閣提出法案と議員提出法案では作成プロセスが異なり、それぞれに重要な役割があります。

国会での審議は委員会から本会議へと進み、両議院制により慎重な検討が行われます。特に委員会審議では専門的な観点から詳細な議論が展開され、法案の品質向上に重要な役割を果たしています。

法案が成立した後も、天皇への奏上、官報による公布、そして施行という段階を経て初めて法的効力を持ちます。この一連のプロセスは、民主的な手続きを重視する日本の法治国家としての基盤となっています。

緊急事態や予算関連法案など特殊なケースもありますが、基本的な民主的手続きは維持されています。法律制定プロセスの理解は、私たちが政治に参加し、より良い社会を築くための第一歩となるでしょう。