選挙のたびに目にする「選挙広告」。新聞の全面広告やポスターだけでなく、最近ではSNSや動画サイトで見かけることも増えてきました。けれども、「どこまでが合法なのか」「どんなルールがあるのか」は意外と知られていません。

この記事では、公職選挙法の定める範囲の中で、どのような広告が認められているのかを整理し、新聞・ネット・SNSなど媒体ごとの違いをわかりやすく解説します。選挙広告の基本から注意点、そして今後の傾向までを、専門知識がなくても理解できるようにまとめました。

これから選挙や政治活動に関心を持ちたい方、または情報発信のルールを確認したい方にとって、実例を交えながら理解を深められる内容です。まずは選挙広告の基礎から見ていきましょう。

選挙広告とは?基礎知識と全体像

まず、選挙広告とは「候補者や政党が有権者に向けて、自らの政策や理念を知らせるための広報活動」を指します。ポスターや新聞広告などの伝統的なものに加え、近年はSNSや動画配信サービスを通じた広告も増えています。ただし、これらはすべて公職選挙法という法律の枠組みの中で運用されなければなりません。

つまり、選挙広告は「自由に発信できる情報」ではなく、「法律の定めた期間と方法の中でのみ許される特別な広報行為」と言えます。ここを理解しておかないと、うっかり違反になるおそれもあるのです。

選挙広告の定義と目的

選挙広告の目的は、有権者に候補者や政党の考えを知ってもらい、投票の判断材料としてもらうことにあります。一方で、特定の候補を過度に宣伝したり、虚偽の情報を広めることは公職選挙法で厳しく禁止されています。そのため、広告には「公平性」と「透明性」が求められます。

例えば、「〇〇候補を応援してください」といった直接的な呼びかけは選挙運動にあたり、告示前に行うと「事前運動」として違法になります。このように、広告の目的が「政治活動」か「選挙運動」かで扱いが異なる点が重要です。

政治活動と選挙運動の違い

政治活動は普段の政策広報などを指し、選挙期間以外でも行えます。一方で選挙運動は、特定の候補者への投票を呼びかける行為を含むため、選挙期間中のみ許可されています。つまり、政治活動は「日常的な啓発」、選挙運動は「投票行動の促進」という違いです。

この区別を意識していないと、選挙前にSNS投稿をしただけで「事前運動」と誤解されることもあります。選挙広告を出すときには、この線引きを必ず確認しておくことが大切です。

掲載できる主な媒体と範囲

選挙広告には、新聞・雑誌・ポスター・ビラ・選挙公報・インターネットなどさまざまな媒体があります。ただし、すべての媒体で同じルールが適用されるわけではありません。たとえば新聞広告は政党単位で可能ですが、インターネットの有料広告は政党しか出せないと定められています。

つまり、候補者がSNSで広告を出したい場合は、無償の投稿や動画配信などに限定されます。このように、媒体ごとに「できること」と「できないこと」が違う点がポイントです。

よくある誤解と注意ポイント

選挙広告に関する誤解の一つは、「個人が応援投稿をすると違法になる」というものです。実際には、一般市民が自分の意見を述べること自体は問題ありません。ただし、虚偽の情報や誹謗中傷を含む内容は、名誉毀損など別の法律で処罰される場合があります。

一方で、候補者本人や政党が公式に発信する情報は、内容や期間、記載事項(連絡先や責任者名)に細かい規定があります。選挙広告は「誰が、いつ、どのように」出すかがすべて法的に整理されているのです。

具体例:たとえば、告示の1週間前に「〇〇候補を応援しています!」とSNS投稿をすると、公職選挙法の「事前運動」にあたるおそれがあります。一方、「〇〇さんの政策を読んで共感しました」といった感想の共有は政治活動の範囲にとどまります。

- 選挙広告は公職選挙法に基づく広報活動

- 政治活動と選挙運動の区別が重要

- 媒体ごとにルールが異なる

- 市民の意見表明は原則自由だが誹謗中傷はNG

選挙広告の種類(オフライン)

次に、伝統的なオフライン広告の種類を見ていきましょう。新聞やポスター、ビラ、ハガキなどは今も多くの有権者に情報を届ける手段として重要です。これらは視覚的な印象を与えやすく、地域密着型の選挙活動に欠かせませんが、枚数や掲示場所、期間など細かいルールがあります。

新聞・雑誌広告と選挙公報の位置づけ

新聞広告は、政党や候補者が政策を知らせるために利用できる媒体ですが、掲載する内容は「選挙運動期間中」に限られます。また、掲載には発行部数や掲載費用の上限も設けられています。一方、選挙公報は選挙管理委員会が発行する公的な情報誌で、全候補者が平等に掲載されることが特徴です。

このため、新聞広告は「広報の一環」、選挙公報は「公的な告知」という位置づけになります。選挙公報の内容は選管の確認を経て配布されるため、最も信頼性の高い広告媒体といえます。

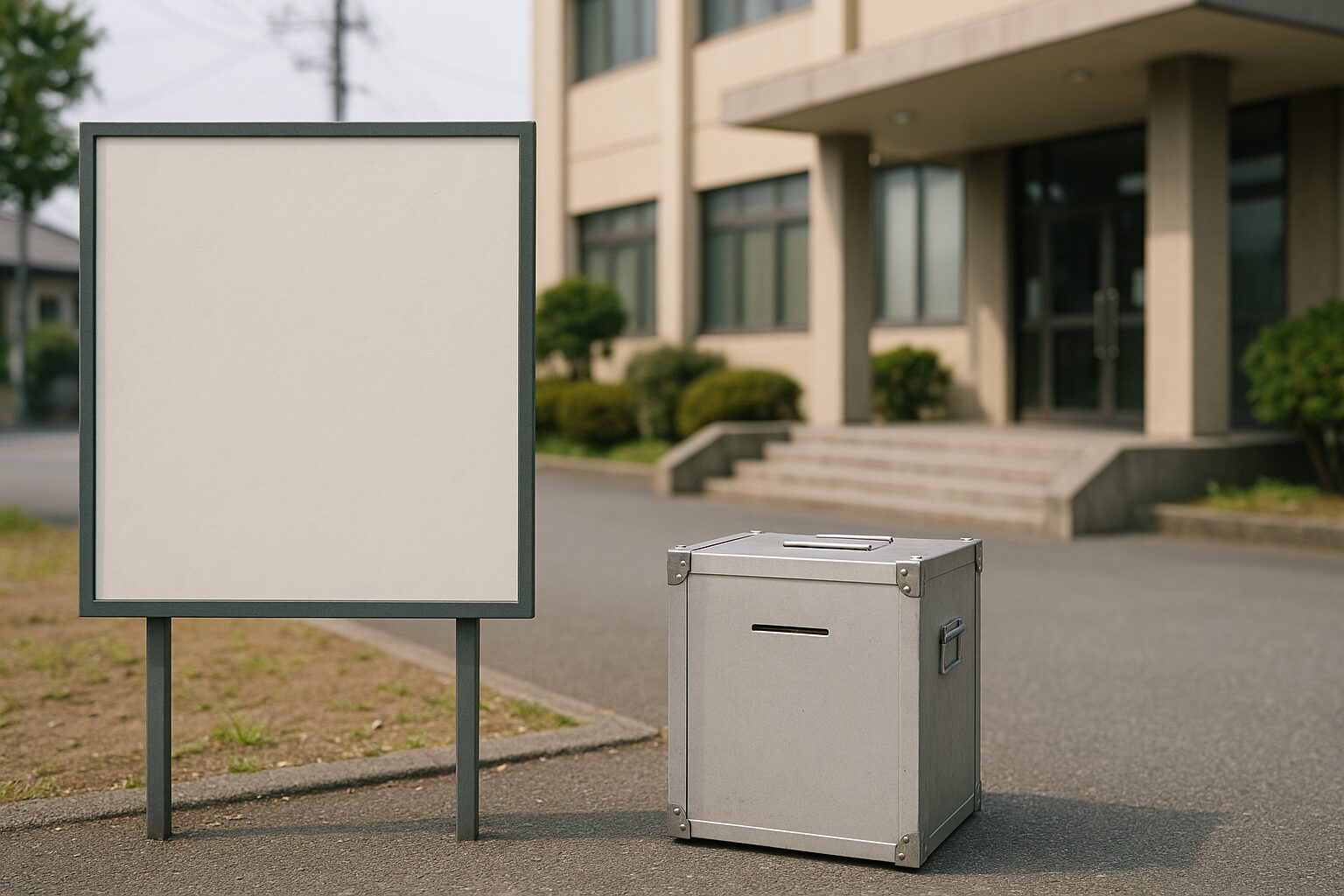

ポスター掲示のルールと実務

ポスターは選挙広告の象徴的な存在です。掲示できる場所は自治体が指定した掲示板などに限られており、枚数やサイズも公職選挙法で定められています。掲示期間は告示日から投票日の前日までと決まっており、期間を過ぎて残っていると撤去対象になります。

また、候補者の名前・政党名・顔写真などの記載順にもルールがあります。これらを守らないと、公職選挙法第143条違反となるおそれがあるため、実務では事前に選挙管理委員会の確認を取ることが一般的です。

ビラ・ハガキの配布条件

選挙運動用のビラやハガキも法律で枚数・発行者・配布方法が厳格に決められています。たとえば、衆議院議員選挙の場合、候補者1人につきビラ35,000枚、ハガキ35,000枚が上限です。これを超えると違反となります。

さらに、配布には「証紙(公費交付による貼付)」が必要で、証紙のないビラを配ると違法行為になります。このような制度により、資金力による差が生じないよう公平性が保たれています。

街頭演説・個人演説会の案内表示

街頭演説や個人演説会の告知も選挙広告の一種ですが、掲示できる枚数や期間は限られています。例えば、個人演説会の案内板は1か所1枚までと定められており、設置する際には候補者名と責任者の氏名を明記する必要があります。

このような表示義務は、有権者が情報の出どころを確認できるようにするためです。匿名での広告や表示のない掲示は、内容が正しくても違法とされる可能性があります。

具体例:選挙期間中に、ポスター掲示場以外のコンビニや駅構内にポスターを貼ることは、たとえ管理者の許可があっても違法です。正規の掲示場以外での掲示は「文書図画違反」として処罰の対象になります。

- 新聞広告は期間・内容の制限あり

- 選挙公報は全候補者が平等に掲載

- ポスターの掲示場所と期間は厳格に管理

- ビラ・ハガキは枚数上限と証紙貼付が必要

- 案内板も表示義務を守らないと違反になる

選挙広告の種類(オンライン)

インターネットやSNSを活用したオンライン広告は、今や選挙広報の中心的な手段となっています。若い世代を中心にSNSや動画サイトを通じて情報を得る人が増えたことで、選挙の情報発信もデジタル化が進みました。ただし、オンライン広告にも明確な制限があり、誰でも自由に配信できるわけではありません。

ウェブサイト・SNSでの情報発信の基本

候補者や政党が自らのウェブサイトやSNSで発信することは、2013年の法改正により解禁されました。これにより、ブログやX(旧Twitter)、Facebook、Instagramなどで選挙運動を行うことが可能になりました。しかし、投稿内容には責任者氏名や連絡先などの「表示義務」があります。

また、第三者が候補者の投稿を転送・共有することは基本的に問題ありませんが、虚偽情報や誤解を招く内容の拡散はトラブルのもとになります。特に匿名アカウントによる誹謗中傷は、刑事罰の対象となることもあるため注意が必要です。

動画配信・YouTube活用時の留意点

選挙運動での動画配信も活発化しています。YouTubeやTikTokなどを使って政策や日常活動を発信するのは有効ですが、選挙期間中に動画広告として配信する場合は慎重さが求められます。政党以外の候補者は、有料の動画広告を出すことが禁止されているためです。

一方で、候補者自身が無料で動画を投稿することは認められています。つまり、「自ら発信する動画」と「広告として配信する動画」では扱いが違うという点を理解しておきましょう。

検索・ディスプレイ等のインターネット広告

Google広告やX広告などを利用した有料配信は、政党のみが可能です。候補者個人が有料広告を出すと公職選挙法第142条の6違反となります。この規制は「資金力による影響の差」を防ぐために設けられています。

ただし、政党が配信する場合でも、公選法や各プラットフォームのポリシー(Google広告やMeta広告など)を遵守する必要があります。たとえば、政治広告を出す際は事前の本人確認やアカウント登録が求められます。

電子メールの扱いと連絡先表示

電子メールによる選挙運動は、候補者と政党に限って認められています。一般市民が選挙運動目的でメールを送信することは禁止です。送信先は受信許可を得た相手に限定され、受信拒否の意思表示があった場合は即時停止しなければなりません。

また、メール本文には「送信者名」「住所」「連絡先」を明記する必要があります。これを怠ると、匿名の違法広告と見なされるおそれがあります。

具体例:ある候補者がFacebookで政策動画を有料配信したところ、「政党でない個人による広告配信」として選挙管理委員会から注意を受けました。無料投稿であれば問題にならなかったケースです。

- オンライン広告は2013年から解禁

- 有料配信は政党のみ可能

- 動画広告と無料投稿では扱いが異なる

- 電子メール送信には同意と表示義務が必要

法律と規制の要点(公職選挙法)

選挙広告に関する法律の中心が「公職選挙法」です。この法律は、選挙の公正を保つために、広告の内容・時期・方法を細かく規定しています。特に注意すべきは「期間」と「文書図画の規制」、そして「誹謗中傷やなりすまし行為の禁止」です。

期間と事前運動の線引き

選挙運動が許されるのは「告示日から投票日の前日」までの期間だけです。この前後に行う選挙広告は「事前運動」または「投票日運動」となり違法です。つまり、選挙期間前に「投票を呼びかける行為」は一切できません。

ただし、政策説明や活動報告といった「政治活動」は期間外でも可能です。重要なのは、「この人に投票してください」という明示的な表現を避けることです。

文書図画の規制と表示義務

ポスター、ビラ、ウェブサイト、メールなどはすべて「文書図画」として扱われます。これらには必ず「発行責任者」「印刷者」「連絡先」を明記する必要があります。匿名での発行や、表示のない広告は法律違反となります。

また、虚偽の記載や他候補への誹謗中傷も禁止されています。違反が発覚すると、候補者本人だけでなく関係者も処罰される場合があります。

未成年・なりすまし・誹謗中傷の禁止

18歳未満の者は選挙運動に関与できません。SNSでの応援投稿なども、未成年が行うと違法になります。また、他人になりすまして投稿する行為や、事実無根の中傷は刑事罰の対象です。

公職選挙法第235条の2では、虚偽の事実を流布した場合に懲役刑や罰金刑が科されることが定められています。選挙広告では、発信の自由よりも「正確さと誠実さ」が優先されるのです。

投票日当日の禁止行為

投票日当日は、いかなる選挙運動も禁止されています。ウェブサイトやSNSの更新もできません。特に自動投稿設定やスケジュール配信をしている場合は、前日までに停止する必要があります。

また、他者の投稿をリツイートしただけでも「更新」と見なされることがあるため、投票日当日はSNSの操作を控えるのが安全です。

具体例:ある候補者が投票日当日に「今日は投票日です!ぜひ投票へ」と投稿し、選挙運動と見なされ警告を受けたケースがあります。単なる呼びかけでも選挙運動と判断されることがあります。

- 選挙運動は告示日から投票日前日まで

- 文書図画には責任者名と連絡先を明記

- 未成年の選挙運動は禁止

- 誹謗中傷・なりすましは刑事罰の対象

- 投票日当日はSNS更新も控えるのが安全

ネット選挙運動の実務ルール

インターネット選挙運動は、情報発信の自由度が高い一方で、法律の制約も多く存在します。特に、誰がどのように発信できるのか、有料広告の扱い、電子メールの制限などは細かく定められています。ここでは、実際にネット上で選挙運動を行う際に押さえておきたいルールを整理します。

有料ネット広告の可否と制限

選挙期間中に政党が有料のネット広告を出すことは認められていますが、候補者個人は原則として禁止されています。これは資金力の差によって有権者への情報到達に偏りが出るのを防ぐためです。政党が出稿する場合も、広告の内容・掲載期間・支出額などを報告する義務があります。

また、広告掲載先のプラットフォーム(GoogleやMetaなど)でも独自の「政治広告ポリシー」があり、本人確認や広告アカウントの承認が必要です。これらを怠ると広告停止やアカウント凍結のリスクが生じます。

電子メール送信の制限と同意管理

電子メールを使った選挙運動は、候補者と政党のみが実施できます。しかも、送信先は「事前に受信を許可した人」に限定されます。一般の有権者が許可なくメールを転送したり、メーリングリストに一斉送信することは違法です。

メール本文には、送信者の氏名・住所・連絡先を明記する必要があり、受信拒否の意思を示された場合はすぐに送信を停止する義務があります。つまり、メール運用にも「個人情報保護」と「適法性」が強く求められるのです。

主要プラットフォームのポリシーの要点

Google、Meta(Facebook・Instagram)、X(旧Twitter)などの主要サービスでは、政治広告の取り扱いに関して独自のガイドラインを設けています。たとえば、Google広告では「認証済みアカウント」以外による政治広告は禁止されており、Xでは政治広告自体を一部制限しています。

こうしたルールは公選法とは別に存在するため、広告を出す際には「日本の法律」と「各社のポリシー」の両方を確認する必要があります。

違反事例と罰則のイメージ

過去には、候補者の支持者がSNS上で虚偽情報を拡散し、名誉毀損罪や公職選挙法違反に問われた事例もあります。違反内容によっては、罰金刑だけでなく当選無効や公民権停止といった重い処分を受ける可能性があります。

一方で、法律を正しく理解し、透明性を保った情報発信を行えば、ネット選挙は有権者との双方向コミュニケーションを深める有効な手段となります。

具体例:ある市議選候補者が友人のメールアドレス宛に政策紹介メールを送信したところ、「事前同意のない送信」と判断され、選挙管理委員会から警告を受けました。小さな誤解でも違反になる可能性があります。

- 政党のみ有料ネット広告が可能

- 候補者の個人広告は禁止

- メール送信は受信許可が必要

- プラットフォームごとのルールも確認必須

- 違反すると当選無効の可能性もある

計画・運用と効果測定

選挙広告を効果的に運用するためには、法律を守るだけでなく「戦略的な計画」と「効果測定」が欠かせません。どんな媒体で、どのタイミングに、どんな内容を伝えるのかを整理することが、限られた期間で成果を上げる鍵となります。

期間別の計画づくり(前・中・後)

選挙広告の計画は、選挙前・期間中・選挙後の3段階で立てると整理しやすくなります。選挙前は政策PRを中心に政治活動を行い、期間中は法の範囲内で選挙運動を実施、終了後は報告と振り返りに重点を置きます。

これにより、選挙全体の流れを俯瞰しながら、広告の内容や発信媒体を計画的に使い分けることができます。

クリエイティブ制作の基本とチェック

選挙広告のデザインやメッセージには、候補者の信頼性と誠実さが問われます。ビジュアル面では清潔感のある色使いや簡潔なスローガンを意識し、誇張表現や他候補の批判は避けるのが基本です。

また、掲載前には必ず「表示義務」「期間」「内容の正確性」を確認します。特にネット広告では、投稿の公開設定やコメント管理を行うことで誤解や炎上を防げます。

ターゲティング設計と到達・頻度管理

政党が行う有料広告の場合、ターゲティングの設計が成果を大きく左右します。年齢・地域・関心分野などをもとにした属性配信を行い、情報を届けたい層を明確にします。ただし、過度なターゲティングは「特定層への誘導」として批判を招くこともあります。

また、同じ人に何度も広告が表示されると逆効果になるため、表示頻度(フリークエンシー)を管理することも大切です。

反応計測と改善サイクル

オンライン広告では、クリック数・視聴時間・シェア数などをもとに効果を測定できます。これらのデータを分析し、改善点を洗い出すことが次回選挙への準備につながります。

オフライン広告でも、アンケートや街頭での反応を記録することで、訴求ポイントを把握できます。つまり、広告の効果を「感覚」ではなく「データ」で判断する姿勢が重要なのです。

具体例:ある政党がSNS広告を配信した際、クリック率の高かった投稿内容を分析し、次回の選挙ではそのテーマを重点的に訴える戦略に変更したところ、投票率の向上につながりました。

- 選挙前・中・後で計画を分けて立てる

- 誇張や批判を避ける誠実なデザインが基本

- ターゲティングと表示頻度を管理する

- データ分析による改善が次の成果を生む

トレンドと今後の見通し

選挙広告は時代とともに変化を続けています。かつてはポスターや新聞広告が中心でしたが、現在ではデジタル広告やSNS投稿が主流となりつつあります。特に若年層の情報源がテレビからスマートフォンへと移行したことが、選挙広告の在り方を大きく変えました。ここでは、今後注目すべき動向と課題を整理します。

デジタル選挙広告の進化

インターネット広告技術の発展により、ターゲティングの精度が高まりました。地域や関心、年齢などに合わせて情報を届けられるため、選挙広告の効率は向上しています。さらに、AIによる最適化が進み、広告の表示タイミングや内容を自動で調整する仕組みも導入されています。

しかし、これに伴い「個人情報保護」や「情報操作」への懸念も指摘されています。デジタル選挙の発展には、透明性の確保と倫理的な運用が欠かせません。

海外事例からの示唆

欧米諸国では、政治広告の透明性を高めるために「広告ライブラリ(アーカイブ)」制度が整備されています。例えば、アメリカやEUでは、誰がいつ広告を出したのかを一般公開するルールが導入されています。これにより、有権者が広告の出どころを確認できる仕組みが整いつつあります。

日本でも、こうした取り組みを参考に「透明性の高い政治広告」を実現する動きが始まっています。今後は、公選法の枠組みを超えたデジタル時代のルールづくりが求められるでしょう。

透明性・アーカイブとレギュレーション

政治広告の透明性を担保するためには、広告の履歴を記録・公開する仕組みが必要です。SNS企業の中には、広告主や支出額を誰でも閲覧できる「政治広告ライブラリ」を提供しているところもあります。こうした制度は、選挙広告への信頼を高めるうえで欠かせません。

一方で、広告掲載の基準や審査体制は各社で異なり、運用の不透明さが課題となっています。今後は、行政・プラットフォーム・有権者が協力して、公正で開かれた選挙情報環境を築く必要があります。

これから備えるべき実務ポイント

これからの選挙広告は、「守るべきルール」と「伝えるべきメッセージ」の両立が求められます。法律を順守しながら、有権者にわかりやすく誠実な情報を届ける工夫が重要です。さらに、SNS上での発信力を高めるためには、継続的な情報発信とデータ分析の積み重ねが欠かせません。

また、広告主や運営者は法改正の動きを常に確認し、時代に合わせた対応を取る姿勢が必要です。特にデジタル広告の分野では、新しい規制が加わる可能性があるため、最新情報を追うことが信頼構築につながります。

具体例:欧州では、すべての政治広告を公開する「広告アーカイブ」が法制化されています。日本でも同様の仕組みが検討されており、透明性を重視した運用が主流になりつつあります。

- デジタル化で選挙広告の効率が向上

- 個人情報保護や倫理面の課題も増加

- 海外では透明性確保の制度が進展

- 日本もアーカイブ制度の導入が検討段階

- 法改正への対応と継続的な情報発信が重要

まとめ

選挙広告は、有権者に情報を届けるための重要な手段ですが、その自由度は無制限ではありません。公職選挙法のもとで、期間・媒体・内容・表示義務などが細かく定められています。ルールを知らずに発信してしまうと、思わぬ違反につながるおそれがあるため注意が必要です。

一方で、法律を正しく理解すれば、選挙広告は候補者や政党が理念や政策を伝える有効な方法となります。特にネット選挙運動の普及により、若い世代との接点を広げるチャンスも増えました。デジタル技術の進化に合わせて、透明性と公平性を両立させる姿勢が今後さらに求められるでしょう。

これから選挙に関心を持つ人や情報発信を行う人は、まず「何ができて、何ができないのか」を理解することが第一歩です。誠実でわかりやすい選挙広告こそが、健全な民主主義を支える基盤になるのです。